E.1: Globale Trends der Verbreitung

Laut Weltgesundheitsorganisation war Diabetes 2015 für weltweit mehr Todesfälle verantwortlich als HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria zusammen. Doch die Qualität epidemiologischer Daten zu der Krankheit ist oft problematisch. So existieren in einigen Regionen große Lücken bei der Erhebung und es wird angenommen, dass die Dunkelziffern höher liegen. Ein Grund dafür: Selbst in Ländern mit hohem Einkommen erhält Schätzungen zufolge mehr als ein Drittel der Erkrankten keine Diagnose.

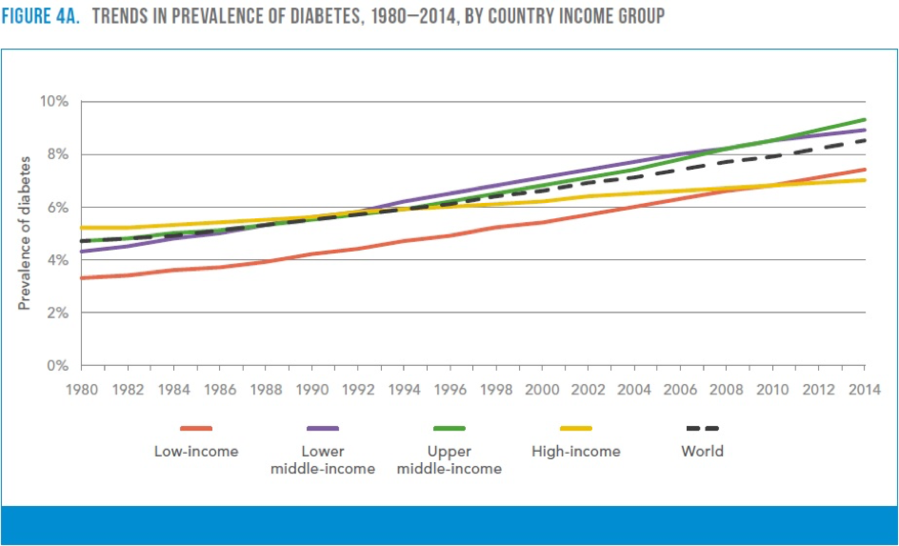

Den stärksten Anstieg der Prävalenz verzeichnen augenblicklich Staaten im Wandel von niedrigen zu mittleren Einkommen. Generell haben diese zwei Ländergruppen seit den achtziger Jahren eine extreme Entwicklung bei Diabetes erfahren, wie die abgebildete Grafik zeigt.

Quelle Grafik: WHO / Nutzungserlaubnis erteilt

Eine wichtige Triebfeder dabei sind Urbanisierungsprozesse, wie die Aussage eines Vertreters der WHO aufzeigt:

"People who used to work in the fields doing quite hard physical work, had access to vegetables and fruit very cheaply and did most of their transportation by walking or bicycle, are now living in cities where the type of work they do, the type of transportation modes they use and the type of food they eat is very different."

(Quelle: Chokshi 2016)

Als Epizentren der Epidemie gelten zurzeit die WHO-Regionen Westpazifik und Südost-Asien. Aber auch im Nahen Osten und Nordafrika verschlingen Diabetes-Kosten bereits um die 15% der gesamten Gesundheitsausgaben. Die zukünftig stärkste prozentuale Zunahme bei der Anzahl von Diabetes-Fällen prognostizieren Schätzungen für die Länder Subsahara-Afrikas.

Diabetes mellitus Typ 2 ist in allen Regionen der Welt die häufigste Form der Erkrankung. Jedoch gibt es auch regionale Unterschiede in Verbreitungsmustern. So ist beispielsweise Diabetes mellitus Typ 1 in Südost-Asien im weltweiten Vergleich weniger verbreitet, jedoch finden sich dort die höchsten Raten von Gestationsdiabetes.

Länderstudie: Nigeria

Quelle Karte: Shutterstock / Peter Hermes Furian / Shutterstock Standardlizenz

Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land des afrikanischen Kontinents. Unter anderem durch den Wandel von traditionellen Landwirtschaftsberufen hin zu urbanen Hilfsarbeiten lebt mittlerweile etwa die Hälfte der EinwohnerInnen in städtischen Gebieten - allein über 20 Millionen Menschen in Lagos.

Beobachter gehen davon aus, dass Nigeria eines der Länder im globalen Süden ist, die zukünftig mit am stärksten durch die Zunahme von nicht-übertragbaren Erkrankungen wie Diabetes betroffen sein werden. Gleichzeitig stellen Infektionskrankheiten weiterhin ein massives Problem dar. So weist der Staat eine der weltweit höchsten Raten von HIV/Aids auf, gleiches gilt für die Tuberkulose. Auch Hepatitis C und Malaria sind sehr weit verbreitet. Nigeria steht somit stellvertretend für viele Länder im globalen Süden, die mittlerweile eine „doppelte Bürde“ zu tragen haben. Dabei kommt das neue Erstarken von nicht-übertragbaren Krankheiten zu der bereits bekannten Last von übertragbaren.

Mangelnde Reichweite

Die letzte staatliche Erhebung zur nationalen Diabetes-Prävalenz wurde 1997 durchgeführt. Demnach hatten 2,2% der Bevölkerung die Erkrankung. Neuere Studien gehen für verschiedene Landesteile allerdings eher von 2% bis 12% aus. Schätzungen zufolge werden weit über zwei Drittel der Fälle erst gar nicht diagnostiziert.

Wie für viele Länder Afrikas sind Daten zur Verbreitung von Gestationsdiabetes rar. In einer Studie von 2014 allerdings belegte Nigeria den Spitzenplatz auf dem Kontinent, mit einer geschätzten Prävalenz von fast 14%.

Quelle Foto: Pixabay / etinosa_yvonne / CC0 Creative Commons

Einige BeobachterInnen bescheinigen der nigerianischen Diabetes-Bekämpfung eine Verbesserung seit Beginn des Millenniums. Unter anderem durch verstärktes Bevölkerungswachstum ist der Trend dennoch negativ. Eine besondere Rolle spielt in diesem Kontext auch die ausgeprägte Migration innerhalb des Landes sowie aus den Nachbarstaaten, zum Beispiel Benin und Ghana. Vor allem im Nordosten Nigerias haben anhaltende gewaltsame Auseinandersetzungen in ländlichen Regionen Millionen Menschen in städtische Gegenden getrieben. Zugleich zieht besonders der Erdölsektor Arbeitskräfte aus Zentralafrika an. Diese Menschen mit Diagnose und Behandlung zu erreichen, ist eine der größten Herausforderungen.

Späte Diagnose, schwerwiegende Folgen

Die geringen finanziellen staatlichen Ressourcen werden vor allem in die Behandlung von Infektionskrankheiten sowie in den Bereich Mutter-Kind-Gesundheit investiert. Weniger Geld fließt in die Versorgung von nicht-übertragbaren Erkrankungen. Entsprechend sind primäre Gesundheitszentren (Primary Health Care Centres) zumeist nicht in der Lage Diabetes-PatientInnen zu betreuen. Oftmals fehlen Expertise sowie die nötige personelle und materielle Ausstattung. Die Situation verschärft sich auch dadurch, dass viele betroffene Menschen die hohen Eigenausgaben für den Besuch von Kliniken vermeiden und sich beispielsweise traditionellen Heilern zuwenden. Erst beim Eintreten stärkerer Komplikationen werden sie in staatlichen Einrichtungen vorstellig, so dass im nationalen Durchschnitt die Diabetes-Diagnose sehr spät erfolgt. In vielen Einrichtungen bildet die Krankheit die häufigste Ursache für Amputationen.

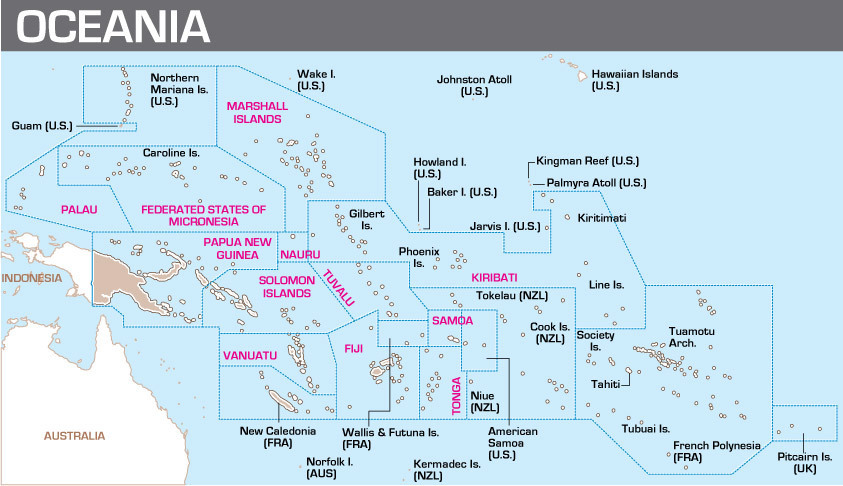

Länderstudie: Königreich Tonga

Quelle Karte: Shutterstock / Pjascha / Standard Shutterstocklizenz

Tonga steht stellvertretend für die dramatische Gesundheitssituation im Großteil von Ozeanien. In dem kleinen Königreich sind circa 70% der etwas über 100.000 Einwohner fettleibig. Die Diabetesprävalenz stieg von 5,2% Anfang der 1970er Jahre auf 19% im Jahre 2012. Frauen sind dabei stärker betroffen als Männer, bei beiden Geschlechtern wirken sich die hohen Raten schon auf die durchschnittliche Lebenserwartung aus.

Vor den 1960er Jahren waren Nahrungsmittel-assoziierte Erkrankungen in der Region selten. Die traditionelle Kost bestand aus stärkehaltigen Grundnahrungsmitteln, Fisch und Früchten. Kolonialismus-Folgen, Urbanisierung, Tourismus und Freihandel haben auf Tonga und den umliegenden Inseln jedoch Lebensstile verändert. Innerhalb kurzer Zeit wurden so Ernährungsgewohnheiten umgekrempelt. Symbolhaft ist die Situation der wenigen noch arbeitenden Fischer – ihr Fang wird vor allem für den Export gekauft. Diese neuen Ernährungsweisen treffen auf eine genetische Veranlagung, welche die Entstehung von Diabetes unter diesen Umständen zu begünstigen scheint (mehr).

Quelle Foto: Wikimedia / Hhardman3112 / Creativ Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Der Fluch des Handels

Mittlerweile sind Reis, Fleisch- und Fischkonserven sowie gesüßte Getränke in Ozeanien weit verbreitet. Wie große Teile der Region ist das Königreich Tonga verstärkt abhängig von Importen. Durch schwache Gesetze zur Lebensmittelqualität wird die Einfuhr qualitativ minderwertiger Lebensmittel und Getränke erleichtert. Wie Studien ergaben, ist die Wahl der neuen Produkte durch KonsumentInnen nicht nur eine „Geschmacksfrage“ oder das Ergebnis mangelnden Wissens. Sie wird besonders begünstigt durch die deutlich niedrigeren Kosten der Fertigprodukte.

Diese Ausgangslage führt mitunter zu paradoxen Situationen. So hat Neuseeland jüngst Hilfe zur Kontrolle von nicht-übertragbaren Krankheiten bereitgestellt. Zugleich exportiert das Land aber im großen Stile ein mittlerweile sehr populäres, qualitativ schlechtes und extrem fetthaltiges Hammelfleisch nach Tonga. Diese sogenannten mutton flaps sind mittlerweile in Tonga sehr populär, aber mit verheerenden Gesundheitsfolgen. Ein BBC-Report 2016 titelte entsprechend „How mutton flaps are killing Tonga“ (mehr).

Immerhin wurden im Bereich Getränke einige Reformen auf den Weg gebracht. Nachdem Französisch-Polynesien 2009 als erster Inselstaat der Gegend erhöhte Steuern auf stark gezuckerte Getränke einführte, haben viele weitere nachgezogen, darunter auch Tonga. Dadurch erhofft man sich, der Entstehung von Fettleibigkeit und Diabetes etwas entgegen zu setzen.

Vielfältige Ursachen

Neben schlechter Ernährung leisten auch Bewegungsmangel und verstärkte Motorisierung einen Beitrag zur Ausbreitung von nicht-übertragbaren Krankheiten. Ein weiterer, kultureller Faktor: das verbreitete positive Bild von Übergewicht als Statussymbol. König Taufa’ahau Tupou IV erlangte weltweit Berühmtheit nicht nur als eines der am längsten regierenden, sondern auch schwersten Staatsoberhäupter. Noch an seinem 85. Geburtstag wog der an Diabetes erkrankte Herrscher Tongas 140 Kilo. In jüngeren Jahren soll sein Gewicht über 200 Kilogramm betragen haben.

Länderstudie: Region Naher Osten

Quelle Foto : Shutterstock / Peter Hermes Furian / Shutterstock Standardlizenz

Zunehmend stellt Diabetes auch im Kontext von Katastrophen eine Herausforderung dar, ob menschengemacht (z.B. Krieg) oder natürlich (z.B. Erdbeben). Damit gehen spezielle Anforderungen an Aufklärung, Diagnose und Behandlung einher. Dies gilt besonders, wenn in kurzer Zeit umfangreiche Hilfsmaßnahmen vonnöten sind.

Im Nahen Osten mussten in jüngster Zeit Millionen Menschen wegen Katastrophen fliehen. Welche Konsequenzen diese Dynamik für die Leben von Menschen mit Diabetes und für Gesundheitsprojekte vor Ort haben, werden in einem Interview mit Dr. Nizar Albache deutlich.

Dr. Albache ist Chair des IDF Committee for humanitarian action, Co-Chair des IDF Diabetes and Disasters Committee und ehemaliger Chair der IDF Middle East and North Africa (MENA) Region. Er arbeitet am Krankenhaus Hôtel-Dieu du Creusot in Frankreich und leitet ein Projekt von IDF und WDF im Libanon.

Quelle Foto : Hôtel-Dieu du Creusot / Nutzungserlaubnis erteilt

How substantial is diabetes as a problem in the project area and which patterns are visible?

“We have multiple ongoing conflicts in the MENA region, from Afghanistan to Libya. The one in Syria is of particular concern, with four million refugees, five million displaced internally and more than one and a half million killed, injured or missing. We estimate there are more than one hundred thousand people with diabetes as refugees in Lebanon and more than four hundred thousand in other neighboring countries. According to our data, we estimate that 89% of these people have type 2 diabetes, 61% are female, 61% under the age of 60 years and 7% are children with type 1 diabetes.”

What kind of services does your project provide for patients?

“We launched an initiative in the region to help diabetic refugees. For this, we followed 3073 people with diabetes. The program is comprised of three phases. The first one started in 2015 to provide free insulin, train physicians and nurses among refugees and enable the education of patients in refugee camps. The second one started in October 2016, when we launched an 18 month program and opened nine free diabetic clinics for refugees. We provided medical visits, control and evaluation of diabetes complications, as well as insulin and other hypoglycaemic agents and drugs with a follow up. Phase three will start at the end of 2018.”

What were the challenges in the context of delivering health services for refugees?

“In our case, the refugees arrived at many neighboring states: Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq. But the hosting countries were not prepared for this and still don´t have the necessary infrastructure. Many refugees were suffering from war trauma because they had lost members of their family and/or their livelihood. They had no job or income but had to find shelter and a place to tend to their urgent medical needs, like war injuries and acute illnesses.

We faced two major problems. Firstly, diabetes was generally not considered a priority during disasters by humanitarian aid and only “urgent medical needs” were considered. Secondly, to find funding and be able to build structures fitting for a chronic and complex disease like diabetes proved to be challenging.”

What is special about the context of the Lebanon project?

“Political and religious issues are very dominant in the social and economic structure of this country. For example, we had to deal with the complex regulations for medication, fundraising and money transfer. These issues actually needed more time and effort than the medical problems, a paradox very common in most of the developing countries. For this reason, we strongly advise people who are willing to work in the humanitarian field to really make efforts to understand the local situation.”

Which problems in terms of access did you face?

“One in four people living in Lebanon is now a Syrian refugee but a lot of local regulations and political issues set limits. Perhaps the most challenging one: the NGOs are not allowed to import insulin or medication! For these reasons we had to deal carefully with the local authorities, be neutral and not involve ourselves in any local political disputes.”

What are your new plans regarding diabetes care in the context of disaster?

“We developed in 2017 an IDF Plan for diabetes and disasters and recently launched a new initiative regarding diabetes care in settings humanitarian aid. The goal of it is to develop and organize structures and networks to help people with diabetes in difficult situations. Further information can be found online.